●Vol.61 【勝手に注目】クラフトビール

クラフトビール

千葉県内にも20のブリュワリーがクラフトビールを提供

ビールに関する法律はかつて「年間最低2000㎘を作らなければならない」とされており、小さい醸造所で作る事は出来ませんでした。しかし、1994年(平成6年)に法律が変わり、年間の最低製造量が「60㎘」とされ、小さい醸造所でも作る事が可能になったのが、「地ビール」誕生のきっかけになりました。当初は「地ビール」が製造される目的が土産品扱いで、おいしさにこだわった物が少なかったため、「地ビール=おいしくない」という烙印を押されていたようです。

千葉県のクラフトビールは、山武市にある1883(明治16)年創業の酒蔵「合資会社 寒菊銘醸」が1997(平成 9)年にビール製造免許を取得し、「九十九里オーシャンビール」の製造が開始されました。更に翌年1998年(平成10年)には南房総市の農業法人安房麦酒が「安房ビール」の製造を開始し、2001年(平成13年)迄で4件のブリュワリー(ビール醸造所)ができましたが、その後10年間は新たなブリュワリーは出来ませんでした。

千葉県内に再度新たなブリュワリーのオープンが始まったのは2012年(平成24年)からで、現在までの11年間で16件の醸造所がオープンしています。2012年から新たなブリュワリーの開設が始まったきっかけは、2000年代にアメリカでクラフトビールの人気が高まった事が影響しているようです。日本でも徐々にクラフトビールが注目されるようになり、お土産品ではなく「おいしいビール造り」が始まりました。また、そのネーミングも「おいしくない」というイメージがついてしまった「地ビール」と差別化するため、「クラフトビール」という名前で次第に人気が高まっていきました。

2023年(令和5年)2月現在、千葉県54市町村のうち柏市に4件、千葉市・船橋市・南房総市に各2件、浦安市・松戸市・習志野市・佐倉市・木更津市・成田市・銚子市・山武市・鋸南町・白子町の10市町で各1件、合計14市町で20件のブリュワリーが出来ています。

千葉県のホームぺージ「元気半島、ちば!」でも「ちばの地ビール特集」で紹介しています。

九十九里オーシャンビールの醸造元寒菊銘醸

九十九里オーシャンビール

組織化とコラボで更に広がるクラフトビール

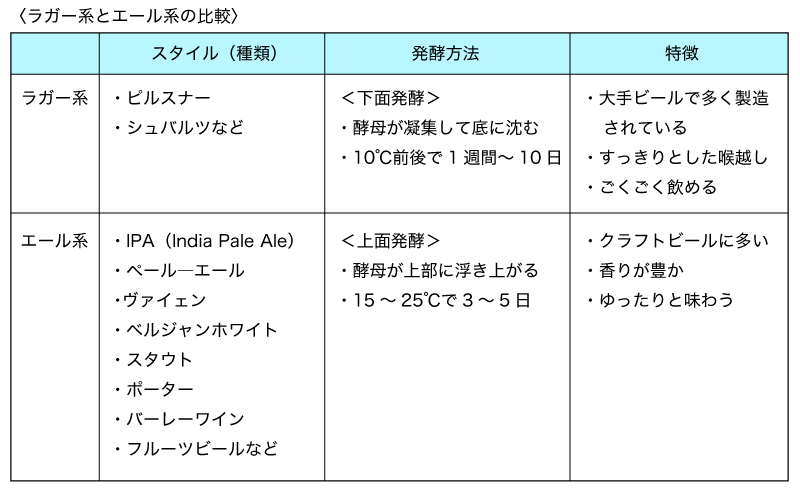

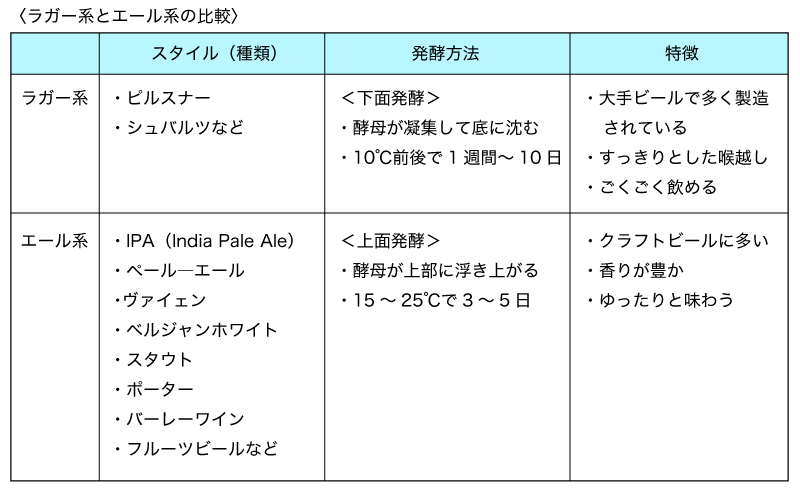

クラフトビールは、作り方によって「ラガー系」と「エール系」に大別されます。低温で長期間発酵させて作るのが「ラガー」で、酵母が麦汁の下へ沈んでいくために「下面発酵(かめんはっこう)」と呼ばれています。「ラガー」は低温で発酵させるため、雑菌があまり繁殖する事無く、常に品質を一定に保ったままビールを作る事ができます。

一方「エール」は「下面発酵」よりも歴史が古く、やや高温であまり時間をかけずに発酵させる方法で、酵母が麦汁の上に浮き上がっていくため「上面発酵(じょうめんはっこう)」と呼ばれています。この製法は大量生産には向かないものの、味わい深さと飲みごたえで根強い人気で、多くのクラフトビールは「エール」を製造しています。

「ラガー系」の「ピルスナー」は世界のビールの7割を占めるといわれていますが、千葉県内のクラフトビールで作られている「ラガー系」は「シュバルツ」が多いようです。

全国にブリュワリーが広がっていった事で、1994年(平成6年)に「日本地ビール協会」が、1999年(平成11年)には「全国地ビール連絡協議会(JBA)」が発足、更に2010年(平成22年)「日本ビアジャーナリスト協会」が発足されました。それらと共に、3つの団体を結ぶ「日本クラフトビール業界団体連絡協議会」が2022年(令和4年)に発足されるなど、「クラフトビール」が次第に社会に定着してきている事を示しています。

このようなクラフトビールの3つの団体には所属せずに活動している千葉県内のブリュワリーも数多くあります。そして個別のブリュワリー同士のコラボレーションも盛んに行われているようです。

2018年(平成30年)に八街市で地産地消をコンセプトに「ちばクラフト青空ビアガーデン」が開催されました。「ちばクラフト青空ビアガーデン」は県内の飲食店、生産者を応援する活動で、「銚子ビール」「こまいぬブリュワリー柏ビール」「九十九里オーシャンビール」のクラフトビールブリュワリー3社が集まって始めたもので、2019年(令和元年)には県内13か所で開催されました。しかし、2020年(令和2年)にはコロナ禍に入ってしまい開催が出来ない状況になってしまいました。そこで自宅でもクラフトビールを楽しめるようにと、3社のコラボ商品「ちばクラフト青空ビアガーデンEpisode0 -East Coast IPA-」を発売するなど3社のコラボレーションを続け、コロナ禍でも普及活動は継続されています。

地域食材や企業とコラボし更に進化

千葉県内のクラフトビールブリュワリーは、単にビール製造をするだけでなく新たな取り組みを行う所が増えています。

木更津市の有限会社ベアーズは、千葉県初の自社生産オーガニッククラフトビールを2022年1月に発売、他にも地域食材を使ったビール(発泡酒も含む)造りにも取り組んでいます。

千葉市のY.Y.G.BREWINGは、第一弾は西船橋の小松菜と八千代のパクチー、第二弾は市川の梨、第三弾は船橋の苺と習志野の人参を使った「千葉県民のためのエール」などを製造販売しました。

山武市で九十九里オーシャンビールのブリュワリー「合資会社寒菊銘醸」は、千葉県産のコシヒカリを使用したクラフトビール「KUJUKURI OCEAN RICE ALE」を製造し、2022年(令和4年)に開催された50カ国・地域の3200銘柄のビールが様々な分野で競う「ワールド・ビア・アワード2022」で、「ワールドベスト・スタイル」に選ばれました。日本からは82銘柄が参加し、他にも4銘柄が受賞するなど日本のクラフトビールの実力が上がっている事を表しています。

たとえば千葉市初のクラフトビールブリュワリー、「幕張ブルワリー株式会社」は、千葉の老舗パンメーカー「株式会社川島屋」とコラボし、クラウドファンディングで資金調達を行い、廃棄されてしまうパンを原料に使った「パンからつくったペールエール」(発泡酒)を製造し、フードロスに取り組みました。

また、地域の食材だけでなく他の企業や団体とのコラボレーションも積極的に取り組んでいる事例も増えました。「幕張ブルワリー株式会社」は千葉市に誕生したプロバスケットチーム「アルティーリ千葉」とコラボした「ALTIRI CHIBA CRAFT BEER - AMBER ALE」という名のエールビールと「ALTIRI CHIBA CRAFT COLA」を製造しました。「銚子チアーズ株式会社」の「犬吠埼醸造所」は、「成田国際空港株式会社」とグループ会社の「株式会社グリーンポート・エージェンシー」との共同開発で成田空港オリジナルクラフトビール「成田空港エール」を発売しました。

千葉県の総合企画部地域づくり課ブランド戦略室が発信している「元気半島、ちば!」でも千葉県のクラフトビールを取り上げ、一部のブリュワリーを紹介する等これからの千葉のクラフトビールには目が離せません。

ワールドベスト・スタイルを受賞した

KUJUKURI OCEAN RICE ALE

成田空港エール

幕張ブリュワリー

幕張ブリュワリーのホワイトエールとペールエール

(2023/4/10)