スマートウェルネスシティを目指す睦沢町

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、日本の人口減少は2011年(平成23年)に始まり、以降人口の減少が予測されています。「日本の将来推計人口」では、2070年には64歳の人口が全体の約50%、65歳以上の人口は40%にもなるといわれています。少子高齢化になれば、労働人口は加速度的に減少し、国内市場の縮小で投資先としての日本の魅力は低下し、労働力不足解消のための長時間労働が深刻化することが予想され、更に少子化が進むといわれています。また社会保障制度にも大きな影響を与え、社会保障に関する給付と負担の間のアンバランスはさらに進むと考えられます。

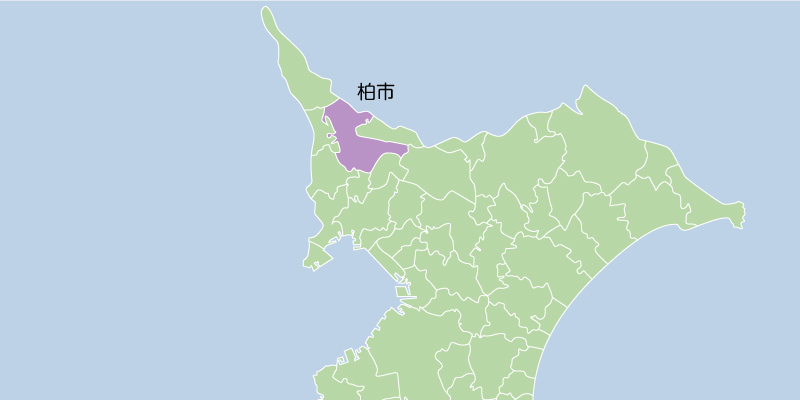

少子化対策が行われている一方、増えていく高齢者達が日々元気に暮らしていける社会を実現するため、様々な取り組みが行われています。その中のひとつに「スマートウェルネスシティ首長研究会」があります。「スマートウェルネスシティ」とは、高齢になっても生きがいを感じ「健康」で「幸せ」な暮らしを目指す町のことで、このような問題を自治体自らが克服するため、自治体の首長達が集まった研究会が「スマートウェルネスシティ首長研究会」です。参加している市町村は2023年12月現在71にのぼり、千葉県からは睦沢町、白子町、市原市の三つの自治体が参加しています。

睦沢町の取り組みは豊富に産出される天然ガスを利用したもので、町が主な株主として2016年(平成28年)6月に「株式会社CHIBAむつざわエナジー」を設立し、町内で消費されるエネルギー供給システムを構築し、環境にやさしいまちづくりを目指しています。また、「株式会社CHIBAむつざわエナジー」は天然ガスを使った「ガスエンジン発電機」で電力を得る仕組みを作りました。このことによって防災能力の向上とエネルギーの地産地消を目的とした分散型エネルギーシステムが成立し、町が推進する地方版総合戦略の重点プロジェクとして賃貸住宅「むつざわスマートウェルネスタウン」にエネルギーを供給するシステムを完成させました。このシステムは2019年(令和元年)9月にオープンした「むつざわスマートウェルネスタウン」に隣接して作られた「道の駅むつざわ」と共に拠点形成事業になっています。

睦沢町役場内にある株式会社CHIBAむつざわエナジー

南関東ガス田のメタンガスがスマートウェルネスシティの鍵

「南関東ガス田」は、千葉県をはじめ茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県にまたがって存在する天然ガスの「ガス田」で、その埋蔵量は最近の平均的な年間生産量の800年分が埋蔵されているといわれています。「南関東ガス田」の天然ガスは地下水に溶け込んだ状態で存在し、千葉県の埋蔵量は全国第2位に位置しています。

この地下水は塩分を含んだ太古の海水で「かん水」と呼ばれ、九十九里から大多喜にかけた地域は、通常の海水の約2,000倍ものヨウ素が含まれています。また、日本のヨウ素はチリに次ぐ世界第2位の産出国で、千葉県はその80%を占める「日本一のヨウ素産出県」で、その量は世界の約4分の1にあたります。

この天然ガスは、地中に埋もれた有機物が微生物によって分解されたメタンガスで、氷河期が始まり人類が出現した頃の「第4紀」と呼ばれる時代に、砂や泥と一緒に海底に堆積した動植物が分解されて天然ガスになり、長い年月をかけて地層中の「かん水」に溶けて留まって濃度が増していったものと考えられています。一酸化炭素や不純物をほとんど含まないメタンガス99%なので、安全性と経済性に優れ、このガスを供給するため、総延長距離約600kmのパイプラインが千葉県内に張りめぐらされ、都市ガスとして利用されています。

睦沢町は天然ガスが豊富にあるものの、電力に関しては地域内に大規模発電所も無く、地域外に依存していました。そこで睦沢町は天然ガスを利用した発電で地域内に電力を供給する「マイクログリッド」を実現したいと考え着手しました。既存の道の駅をリニューアルして温浴施設を併設し、隣接する土地に天然ガスで発電した電力を供給する33戸の公営住宅を作ったのが「むつざわスマートウェルネスタウン形成事業」です。

「道の駅むつざわ」に作られた「むつざわ温泉つどいの湯」は、天然ガスが採れる「かん水」を温泉として利用したもので、疲労回復、健康増進などの効果が期待される温泉として人気です。

災害時に成果を上げた自然エネルギー

「株式会社CHIBAむつざわエナジー」は、主に地元で産出される天然ガスと太陽光によって発電されたエネルギーを調達し、マイクログリッドを経由し賃貸住宅や道の駅に販売するようになっているので、電力会社の電力が停電した場合でも自立した電力供給が可能になっています。

2019年(令和元年)9月5日に関東地方を襲った台風15号は、関東地方に上陸したものの中では観測史上最強クラスの勢力で、千葉県を中心に甚大な被害を出しました。このため千葉県内各地では大規模な停電が発生しましたが、スマートウェルネスタウンは一時的に停電したものの、電線の地中化も行われており、送電線にはほとんど被害が無い事を確認し、4日後の9月9日午前9時頃にはガスエンジン発電機を立ち上げました。住宅及び道の駅の重要設備に送電を開始し、その後発電機の排熱で水道水を加温して温水シャワーの提供を可能にしました。この台風で睦沢町が目指した「防災拠点」としての機能を持つ道の駅がその役割を果たすことを実証し、話題になりました。

このように災害に強い街作りを始めた睦沢町では新たな動きが始まっています。2021年(令和3年)道の駅の向かいにある「睦沢郵便局」は、睦沢町に「新しい特産品」を作りたいと、日本郵政株式会社初の「敷地内に干し芋工場とさつまいもの保管庫がある郵便局」として話題を集めています。工場で作った干し芋は「むつぼしいも」として郵便局の窓口や道の駅でも販売されている他、郵便局のカタログ通販でも販売されています。このことが話題になりテレビでも取り上げられるなどして人気商品になっています。この干し芋を作るための蒸し工程でも睦沢町の天然ガスが利用されるなど「スマートウェルネスシティ」の副産物も誕生しました。これからも睦沢町に新たな取り組みが生まれてくることに期待しましょう。

道の駅むつざわの裏に設置されているガスエンジン発電機

(2024/2/9)